Иконография праздника

День происхождения честных древ Животворящего Креста Господня имеет очень сложную иконографию. Связано это с некоторой двойственностью самого праздника. С одной стороны, он посвящен реальному историческому событию, но, с другой стороны, Церковь говорит еще и о некоей идее, которая и выражена в иконе.

Происхождение иконографической композиции

Сначала немного истории. В середине XII века на Руси и в Византии, практически одновременно, произошли два чудесных события. Два правителя – Владимирский князь Андрей Боголюбский и Византийский император Мануил Комнин – выступили в военные походы против своих врагов. Андрей ополчился на волжских булгар, а Мануил пошел на турок. В обоих случаях христианским государям пришлось иметь дело с войсками неприятеля, которые намного превосходили их собственные силы. В обоих случаях кампании грозили закончиться провалом, и в обоих же случаях предводители взмолились Христу о даровании победы. Господь услышал их молитвы – походы правителей-христиан оказались победоносными. Они сопровождались чудесными знамениями от икон Спасителя и Богородицы, а в небе, над местами расположения войск, был виден Крест. Наши предки увидели в этих событиях знак Божьей милости, и в их честь установили особое празднование 1 (14) августа.

Но есть еще более древняя традиция, которая отображена на иконе праздника. Византия – это южная страна, где нередко случались различные эпидемии и моры. Особенно сильными они были в августе, когда стояла наибольшая жара. Поскольку даже у образованных и всесторонне развитых греков уровень медицины был далек от современного, эти болезни уносили жизни многих людей, не щадя ни бедняков, ни знать. Защиту от беды византийцы могли искать только у Бога – они выходили на улицы городов и торжественными процессиями шли по улицам, неся с собою иконы и совершая молебны. Особенно пышно эти шествия проводились в столице – Константинополе, и продолжались до тех пор, пока очередная эпидемия не отступала. Главной святыней, которую обносили по городу, был Крест – тот самый, к которому в часы казни пригвоздили Христа. Окончательно обычай совершать крестный ход в августе утвердился в X веке, и с тех пор эта традиция прочно утвердилась в практике Церквей греческого обряда (православных и униатских).

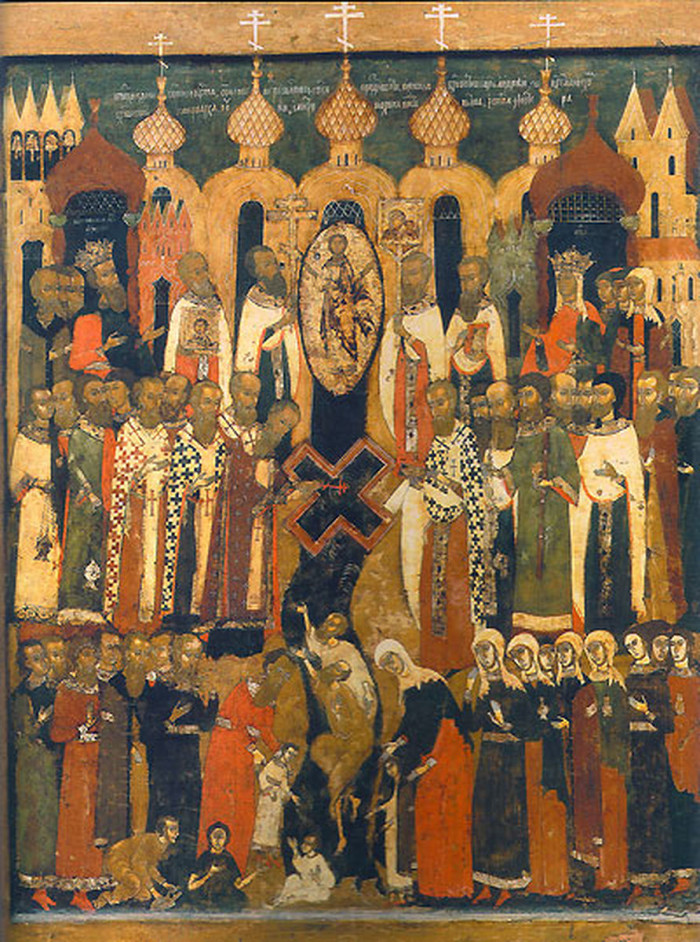

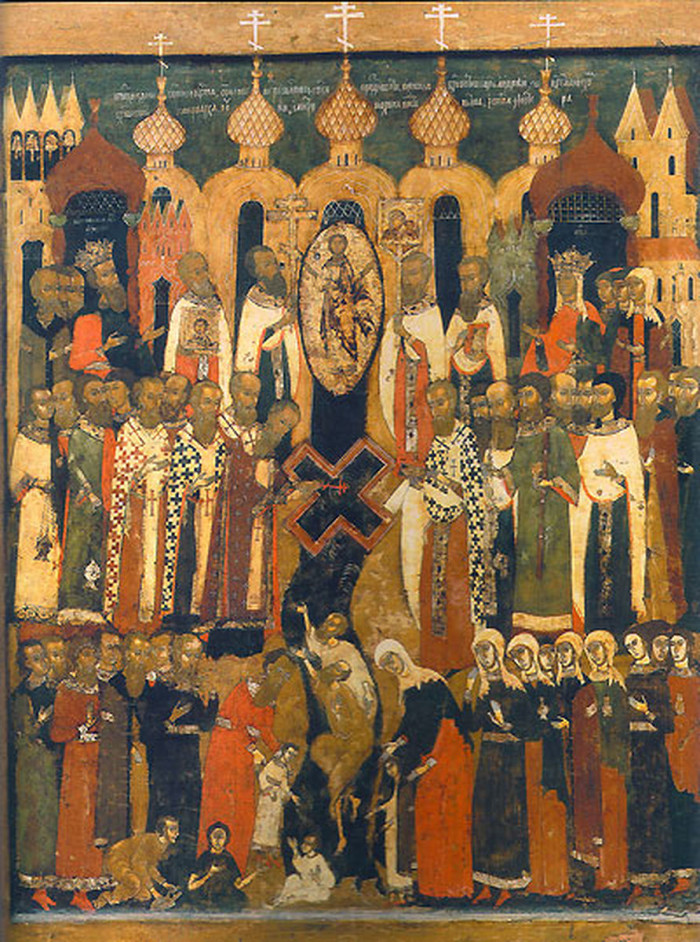

Теперь обратимся к иконе праздника. Ее композиция выработалась довольно поздно – уже после монголо-татарского нашествия. О том, что изображение в целом не древнее, говорит тот факт, что оно перегружено различными элементами. Старинные иконы всегда создавались с минимальным количеством деталей, но с течением времени их число стало увеличиваться. Примером такого перенасыщения может служить и главный образ Медового Спаса.

Что же именно изображено на иконе?

Существует два основных типа икон праздника.

Первая из них состоит из двух композиционных планов. Передний – нижний план – содержит фигуры молящихся людей в различных позах. Иногда они не только идут, но и лежат, и сидят. Иногда их несут на руках или везут на тачках. Посредине мы видим реку либо источник (купель). На берегу стоят ангелы, позади них установлен Крест. И люди, и Крест, и река изображены на фоне высоких обрывистых скал.

Задний – верхний план – еще более сложный. В центре над скалами стоит Христос, по правую руку от него – Богородица, по левую – Иоанн Креститель. Эти три священные фигуры окружены святителями, стоящими по бокам. Сзади видны очертания схематически изображенных городских построек (стен, башен) и храма, который возвышается как раз за фигурой Спасителя.

Описанная икона имеет двоякую символику. С одной стороны – это изображение того крестного хода, который ежегодно проводился в Константинополе. Молящиеся люди – это жители города, страдающие от эпидемии. Река или источник символизирует собою городскую систему водоснабжения (акведуки, фонтаны, цистерны, бухты), которая освящалась во время таких шествий. Крест – главная святыня. Храм и здания являются образом собора Святой Софии и всей византийской столицы. А Христос, Богородица, святые и ангелы – это те, кто незримо присутствуют со всеми молящимися на каждом богослужении. Но это – только поверхностное толкование. Есть еще более глубокая – аллегорическая трактовка символов.

Вся икона, помимо прочего, является выражением идеи единства двух миров – верхнего и нижнего, Неба и земли, Церкви Торжествующей (которая состоит из тех, кто уже перешел в Вечность) и Церкви воюющей со злом (она состоит из живущих на земле христиан). Нижнее поле иконы – это мир земной, мир скорби, который полон болезни и печали, и который чает возрождения. Его символизируют собою молящиеся. В этот мир Господь посылает Свою благодать, которая обильно изливается на каждого истинно верующего человека. Вода – это образ благодати. Она вытекает не просто из земли, но берет свое начало в источнике, у основания которого стоит Крест. Это очень важный момент, он говорит нам о том, что мы спасены именно через крестную жертву Спасителя, и только она даровала нам обильные благодатные дары.

Скалы, отделяющие нижнее поле от верхнего, имеют двойную символику. Во-первых, они говорят о духовном восхождении, о подвиге, который нужно совершить, чтобы удостоиться благой Вечности. Во-вторых, сама по себе скала в иконографии используется как образ крепкой веры, на которой стоит вся Церковь. Символом самой Церкви служат изображения городских укреплений и храма. Это – Небесный Иерусалим, грядущее вечное Царство Христа, цель и надежда всех христиан. Глава Церкви – Спаситель, Его окружают Богородица, святые и ангелы – то есть те, кто уже достиг Неба, куда мы все призваны перейти. Как видим, довольно непростая композиция, однако – как оказывается – и не самая сложная.

Существует еще более многоплановый вариант, о котором стоит рассказать подробно. Он появился в то время, когда Московское государство уже в значительной мере окрепло и превратилось в мощную евразийскую державу. Поэтому икона не только передает прежние идеи праздника, но и транслирует некую дополнительную философию. Что это за философия?

Это, конечно же, теория «Третьего Рима». Начиная с XVI века, в России кристаллизируется мнение, что столица Московии – не просто город, но еще и центр всего богоспасаемого христианского мира, правопреемница Рима и Константинополя, последний оплот Православия и гарант чистоты веры на земле.

Еще одна идея – священность, нерушимость и богоизбранность царской власти на Москве. В Византии цари тоже почитались и изображались иногда на иконах, но все равно понимание роли правителя в жизни страны у греков и у московитов разнилось очень сильно. Византийцы всегда ставили власть императора ниже власти Церкви, императоры осознавались, прежде всего, как своего рода администраторы и защитники веры и государства. Естественно, что на деле так выходило не всегда, и василевсы частенько забывали о своей подлинной роли. Но официально царь оставался таким же простым чадом Церкви, как и бедный житель константинопольского квартала. На Москве же власть царя, его служение и место в государстве практически со времен Ивана III (XV век) стала обожествляться и формально, и фактически. Конечно, «на бумаге» русский правитель никогда не возносился до небес, но если сравнить его положение с положением византийских монархов, то последние могли бы сильно позавидовать своим российским коллегам. Московское царство во главе с царем провозглашалось некоторой иконой Небесного Града Иерусалима, его провозвестником и предшественником. Царством Божьим на Земле.

Все эти идеи отразились на композиции иконы. В целом она очень похожа на более древние варианты – те же болящие, та же река, истекающая от престола, тот же Крест тот же город с храмами и башнями. Но есть и отличия, причем, очень существенные.

– Если на ранних иконах молящиеся в основном стоят, и не поймешь – болящие они или нет, то на поздних изображениях подчеркивается именно то, что молящиеся на нижнем плане – больны и чают исцеления от благодатных вод. Такая вот своеобразная конкретизация и натурализация. Акцент ставится не только на Церкви как подательнице спасения, но и на Церкви-больнице, Церкви как источнике исцелений.

– Христос и другие небожители отделены от нижнего плана вставкой, которая проходит посередине иконы. Здесь изображены епископы, цари, знатные люди и крестный ход, который с Крестом и иконами выходит из городских ворот и направляется к берегу реки. Смысл этой композиции не только исторический. Она говорит о той особой роли, которую в сознании русского человека играет та самая сакральная идея, о которой говорилось выше. Икона как бы намекает на ту особую функцию, которую несет церковная иерархия и христианская светская власть в деле спасения.

Таким образом, второй тип икон является более развитым в композиционном плане и представляет собою изображение того идеала государства, который зародился в Римской империи и Византии, а после развился у нас в России. Идеи того, что вся земная жизнь есть проекция жизни небесной, ее преддверием и отражением. А также идеей того, что Небо и земля неразрывно связаны между собою, и что над обоими мирами владычествует Христос.

14 августа 2019 года, в день празднования Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского города Кирова, была совершена Божественная литургия.

14 августа 2019 года, в день празднования Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского города Кирова, была совершена Божественная литургия.

На Медовый Спас во всех церквях совершают празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице в честь победы в 1164 году великого князя Андрея Боголюбского в походе против поволжских болгар и греческого императора Михаила над сарацинами.

На Медовый Спас во всех церквях совершают празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице в честь победы в 1164 году великого князя Андрея Боголюбского в походе против поволжских болгар и греческого императора Михаила над сарацинами.